![Guillermo Schavelzon, fotografiado por Daniel Mordzinski.]()

Guillermo Schavelzon, fotografiado por Daniel Mordzinski.

Pocas presentaciones necesita Guillermo Schavelzon, testigo privilegiado de los últimos años de la edición en lengua española y de su evolución, en la que ha desempeñado además un papel muy destacado y ha vivido desde primera fila algunos acontecimientos importantes, tanto en Argentina como en México y España.

Si no me equivoco, entraste en contacto con el mundo editorial –después de pasar por la escuela de Cine de la Universidad de La Plata– a través de la editorial de Jorge Álvarez, que en su momento suponía una novedad respecto a lo que venía haciéndose en Argentina, ¿no? Conocerás su libro de memorias (publicado por Libros del Zorzal), pero la imagen que en la distancia transmite ese proyecto de Jorge Álvarez es la de una empresa dominada un poco por el azar, sin un plan a largo plazo, que sin embargo acertó a descubrir algunos autores importantes (Copi, Rodolfo Walsh, Piglia, Manuel Puig o Juan José Saer) y que surgió en el momento oportuno pero cuando el llamado boom de la narrativa hispanoamericana ya estaba gestándose.

![]()

Jorge Álvarez

Así es. Jorge Álvarez fue un hombre muy audaz con una gran intuición, percibió que algo tenía que cambiar en un país con muchos escritores y lectores, donde sólo estaban las editoriales tradicionales (Losada, Emecé, Sudamericana) que hacían una edición que estaba quedando anticuada. En esos años comienza a publicarse el primer magazine semanal estilo Newsweek, llamado Primera Plana. Lo fundó un periodista mítico y genial, Jacobo Timerman, y el jefe de redacción era un periodista y joven escritor también genial, Tomás Eloy Martínez. Primera Plana marcaba todas las tendencias culturales, y por primera vez en el sigo xx dio portada a escritores: así fue lanzado Cien años de soledad, de García Márquez, y Paradiso, de Lezama Lima, dos autores apenas conocidos que se convirtieron en lo que hoy son. Es cierto que no había un proyecto coherente ni podía haberlo, los años setenta eran convulsos y así fue la editorial. Álvarez supo rodearse de gente de muchísima capacidad creativa, entre ellos Rogelio García Lupo, el primer periodista de investigación en Argentina, que comenzó a acercar ideas, Alberto Ciria, un cientista político que terminó de catedrático en Canadá, Pirí Lugones, una relaciones públicas y asesora literaria de primer nivel, Chiquita Constenla, otra intuitiva que inventaba éxitos, Ricardo Piglia, un joven escritor de veinte años que había llegado a Buenos Aires buscando trabajo, y algunos otros. La editorial era ante todo una librería, centro de reunión de la izquierda progresista y una elite de la derecha más culta, debido a que estaba en la zona de los Tribunales de Buenos Aires. También fue el primero en publicar libros de humor ilustrado, Mafalda, el Manual del Gorila (en referencia a los antiperonistas furibundos) de Carlos del Peral, y narradores que andaban perdidos porque sus propuestas no parecían comerciales: Manuel Puig, Germán Rozenmacher (cuya muerte prematura cortó su prometedora carrera), Juan José Saer, Rodolfo Walsh y muchos otros.

![]() Las memorias de Jorge Álvarez, de reciente publicación, son caóticas como era él, muy acotadas; yo mismo podría agregarle otro tanto con mis propios recuerdos, que él olvida. Este es un tema de discusión permanente que tengo con autores de la agencia, a quienes digo que no se puede dejar las memorias para después de los 80, cuando la memoria flaquea demasiado.

Las memorias de Jorge Álvarez, de reciente publicación, son caóticas como era él, muy acotadas; yo mismo podría agregarle otro tanto con mis propios recuerdos, que él olvida. Este es un tema de discusión permanente que tengo con autores de la agencia, a quienes digo que no se puede dejar las memorias para después de los 80, cuando la memoria flaquea demasiado.

Realmente, ¿la editorial suponía un proyecto rompedor con el panorama editorial argentino de esos años? Jorge Álvarez ha dicho en alguna ocasión que trabajaba más “a la americana” en lugar de hacerlo “a la europea” como hacían Emecé, Sudamericana o Losada, pero eso no queda muy bien explicado y parece aludir a los fundadores de esas editoriales (Mariano Medina del Río y Álvaro de las Casa, Antonio López Llausàs y Gonzalo Losada, respectivamente). ¿En qué sentido se distinguía del modo de hacer “europeo”?

No me parece. Los estadounidenses son muy planificadores, Jorge Álvarez era puro impulso, una editorial que crecía sin orden, sin presupuestos, sin posibilidades ni planificación financiera, pagando mal a los proveedores y casi nunca a los autores, siempre al borde de la quiebra, como finalmente terminó.

![]()

Jorge Álvarez

En ese contexto, uno de los recuerdos importantes de tus inicios me parece el referido al encuentro en enero de 1966, en México, con Gabriel García Márquez, que contaste en 2001 en Lateral con motivo de la publicación de “La odisea literaria de un manuscrito”. ¿Puedes resumir ese encuentro, u otros que para ti fueran indicativos del llamado boom?

Jorge Álvarez fue el primer editor de Vargas Llosa (Los Jefes) y casi de García Márquez (Los funerales de la mamá grande, que no se llegó a publicar). Me tocó a mí, en un viaje a Lima y México, contactarlos y contratarlos, pero el verdadero mérito fue de Ángel Rama, el crítico literario del semanario uruguayo Marcha, que nos dio los datos: “vean a estos chicos, están haciendo cosas interesantes”. Me sorprende qué olvidado está Rama, a quien se debe una parte fundamental del boom, y las editoriales Arca (Montevideo) y la Biblioteca Ayacucho (Caracas).

![]()

Siempre de izquierda a derecha: Sentados: Pablo Neruda y Mario Vargas Llosa; de pie: el músico Jorge Aravena Llanca, Roger Caillois y Ángel Rama.

¿Cómo se gesta Galerna, que creo que inicialmente era sólo una librería en la calle Tucumán y que hoy reúne editorial, distribuidora y librerías? ¿Puedes trazar un poco su historia e importancia y definir el papel de Ángel Rama en esos inicios?

![]()

Los jefes en la edición de Jorge Álvarez.

Mi convivencia con Jorge Álvarez, aunque yo apenas tenía veinte años, era muy difícil, al final insoportable. Una vez viajó a España por dos meses, en los que yo organicé con mi ignorancia la editorial, contraté un asesor que nos enseñó a hacer un presupuesto, planificamos, descubrimos que ganábamos dinero pero nunca sabíamos dónde estaba; tuve el apoyo del equipo interno de base: Juan José (Chungo) Lecuona (encargado de la librería, es decir de generar la caja diaria), Jorge M. López (encargado de la exportación, que era mucha), Yaco Capeluto (“el contador”, quien llevaba la administración). El regreso de Álvarez era esperado porque tenía que traer cientos de miles de pesetas que había ido a cobrar a España. Llegó, pero el dinero ¡se lo había gastado todo! Vino con maletas repletas de regalos, cortes de tejido para la madre (su gran debilidad) y cosas para todos nosotros. Pero ni una peseta. En dos semanas desbarató lo organizado, era algo más fuerte que él. Yo para entonces tenía un porcentaje de la sociedad y decidí irme: Jorge me compró esa parte con una enorme cantidad de letras, con las que decidí abrir Galerna. Comencé con una editorial, luego fue una pequeña librería, y cuando crecí me asocié con un “hombre de números”, Julio Martín Alonso, que había sido director de la sede local de Planeta. Vino el golpe militar de 1976, fui amenazado, me pusieron una bomba, tuve que exiliarme en dos días y me marché a México.

![]()

Alberto Manguel

Otro encuentro importante o cuanto menos curioso me parece el que tuviste con Alberto Manguel, que se produce en la época en que éste acudía a casa de Borges a leerle, ¿no es así? El hecho de que hoy seas su agente literario hace suponer que hay una cierta sintonía y que quizá compartís una visión acerca de la industria editorial o del mundo del libro.

Manguel llegó siendo un chico de dieciocho, lleno de ideas, amigo cercano de Enrique Lynch, cuya madre Marta era una escritora muy exitosa. Propuso cosas, y publicamos muchos libros, Alberto era inmensamente culto y políglota. Al poco tiempo Alberto entendió que eso no era para él, ¡y qué razón tuvo! Ya no volvió nunca a la Argentina, por eso es lo que es hoy. Llevamos más de cuarenta años de amistad y trabajo conjunto.

![]() La revista Los libros. Un mes de publicaciones en Argentina y el mundo (1969-1976), de la que fuiste colaborador y en la que apareció también Ricardo Piglia, parece un poco en consonancia con la estética de Jorge Álvarez y con el auge del estructuralismo francés. El hecho de que la Biblioetca Nacional hiciera una edición facsimilar en cuatro tomos es indicativa de su importancia e interés. ¿Te parece significativa de un momento cultural en Argentina, o por lo menos en Buenos Aires?

La revista Los libros. Un mes de publicaciones en Argentina y el mundo (1969-1976), de la que fuiste colaborador y en la que apareció también Ricardo Piglia, parece un poco en consonancia con la estética de Jorge Álvarez y con el auge del estructuralismo francés. El hecho de que la Biblioetca Nacional hiciera una edición facsimilar en cuatro tomos es indicativa de su importancia e interés. ¿Te parece significativa de un momento cultural en Argentina, o por lo menos en Buenos Aires?

Los Libros fue una idea que trajo un intelectual argentino de los más serios que regresaba de vivir muchos años en París, el semiólogo Héctor (Toto) Schmucler. Traía lo mejor del estructuralismo, lleno de ideas. Diseñamos la revista, de la que yo fui el editor, Toto el único creador y director. Luego se incorporó Ricardo Piglia, Beatriz Sarlo…, fue cambiando con las polémicas de la izquierda argentina que miraba siempre a la francesa. El momento en toda la Argentina era excepcional, no sólo en Buenos Aires. En Córdoba José María (Pancho) Aricó publicaba los Cuadernos de Pasado y Presente, una revista modélica de línea marxista gramsciana, y luego una editorial. Pancho, que también se exilió en México, fue la parte oculta de Siglo XXI México, la editorial más importante de los años setenta y ochenta, fundada por Arnaldo Orfila Reynal, cuando fue despedido por cuestiones políticas de la dirección del Fondo de Cultura Económica. Orfila es otro personaje que no hay que olvidar: argentino emigrado a México a raíz de la Reforma Universitaria en 1921, fue “fichado” por el fundador del Fondo, Daniel Cossío Villegas, que reunió para hacer la editorial y el centro de estudios El Colegio de México a todo el exilio republicano español. Fue también el fundador de EUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires), todo un período muy excepcional.

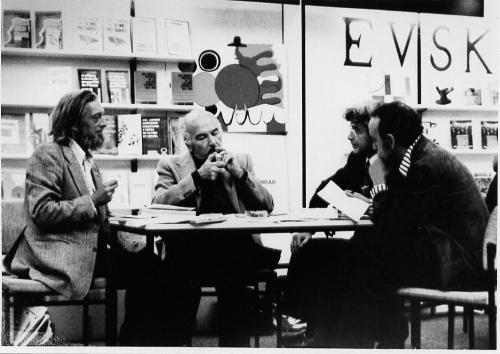

![]()

De izquierda a derecha Homero Aridjis, Fernando del Paso, Arnaldo Orfila Reynal y Alí Chumacero.

El vínculo entre Los libros, inicialmente dirigida por Héctor Schmucler, y Galerna se deshace hacia 1971, momento que coincide con el cambio se subtítulo a “Para una crítica política de la cultura”. ¿Había una coincidencia más allá de la relación comercial, ya sea de amistades, estética, ideológica o de propósitos e inquietudes culturales?

![]()

Toto Schmucler

La discusión y el enfrentamiento ideológico de esos años lo marcaba todo, y Galerna no podía cubrir el déficit económico que siempre tuvo Los Libros. Los desacuerdos entre Toto Schmucler, Beatriz Sarlo, Ricardo Piglia y otros no los conozco como para contarlos con el respeto que merecería.

Has vivido contextos sociales y políticos muy diversos, en Argentina, en México y en España, pero ¿podrías contar un poco el caso de Los vengadores de la Patagonia trágica (o La Patagonia rebelde) de Osvaldo Bayer y sus consecuencias? En España la publicó en 2009 Txalaparta, pero me parece un texto y una historia muy poco divulgados, y que cuando se dio a conocer en Argentina tuvo una enorme repercusión. Y que además te afectó de un modo personal.

![]()

Edición del primer tomo en Galerna.

Un día aparece un historiador y periodista con el manuscrito de Los vengadores, era Osvaldo Bayer. Lo publiqué y fue un éxito excepcional. Dos directores de cine bastante comerciales aunque inquietos la llevaron al cine. La venta explotaba, los cines tenían colas interminables. En 1976 Bayer tuvo que escapar a Alemania, llegó al aeropuerto escondido en el maletero del coche oficial del embajador de Alemania, en un momento en que los militares detenían el tránsito para revisar los coches y la gente desaparecía sin dejar rastros. Yo me fui una semana después. Alcanzamos a publicar tres de las cuatro partes que constituían la obra de Bayer, el cuarto tomo salió en Alemania, publicado en castellano por Klaus Dieter Vervuert.

En México, donde pasarías más de diez años, ¿fue como director editorial de Nueva Imagen tu primer trabajo? Cuando el boom se internacionaliza, tú ya habías estado en contacto profundo con el mundo editorial de dos de sus capitales principales, Buenos Aires y México. ¿Qué contexto editorial te encuentras cuando llegas a México y a qué transformaciones asistes en ese ámbito editorial?

![]()

Sealtiel Alatriste

Nueva Imagen fue mi primer proyecto, con un socio mexicano que aceptó el desafío, Sealtiel Alatriste. México para mí representó la internacionalización de mi mirada editorial, viajaba mucho y aprendía más. Curiosamente, nuestros mayores éxitos fueron Mafalda y la obra de Mario Benedetti y de Julio Cortázar.

¿Era perceptible aún entonces la impronta de los intelectuales exiliados a raíz de la guerra civil española? Me refiero por ejemplo a casos como Joaquín Mortiz, Era o incluso el Fondo de Cultura Económica.

Los exiliados españoles, más los chilenos y al final los argentinos eran una presencia importante en México. Toda la industria editorial se modernizó con la llegada de los republicanos a la edición y a la enseñanza. Joaquín Mortíz era una editorial excepcional, y el socio local de Seix Barral cuando la censura todavía era durísima en España. ERA fue otro caso, fundada por tres exiliados: Neus Espresate, Vicente Rojo y José Azorín. Las tres iniciales de ERA. Neus era la editora, el pintor Vicente Rojo el diseñador (fue la editorial más moderna de América), y Azorín el industrial, habían montado la Imprenta Madero, la más moderna de México, la que hizo escuela. Sesenta años después ERA todavía vive de ese período de gloria. Joaquín Díez Canedo, fundador de Mortiz, había trabajado en el Fondo de Cultura hasta que éste se transformó en una empresa propiedad del Estado, es decir de duración “sexenal”, como los gobiernos. Pese a ser una empresa del Estado mexicano, hoy es la única multinacional del libro totalmente latinoamericana y plenamente activa, con sucursales en todo América y España.

![]()

Neus Espresate y Vicente Rojo en las oficinas de ERA.

Pareces ser muy sensible al asociacionismo, al trabajo colaborativo, y quizás en ese ámbito el caso más llamativo o conocido sea el de Cepromex, el Centro de Promoción del Libro Méxicano (organismo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana). ¿De qué necesidades surge ese proyecto y qué balance puede hacerse de su trabajo?

Había una gran necesidad de exportar los libros que se hacían en México, así que propuse a la Cámara del libro crear un “organismo” (figura extraña) que se dedicara a eso. Lo dotaron de un presupuesto generoso y me nombraron director. Así fue que iba a todas las ferias del mundo promoviendo los libros mexicanos, y el personal de las embajadas locales se sorprendía al ver a un argentino al frente de eso, pero todos daban su apoyo. Es curioso, dicen que México es un país muy nacionalista…, no me imagino algo así en Catalunya, por ejemplo.

Tu llegada a España coincide más o menos con la “movida madrileña”, de la que surgirán figuras como Pedro Almodóvar, y es el momento en que, a través sobre todo de editoriales como Anagrama Tusquets, Seix Barral o la propia Alfaguara, se están asentando una serie de nuevos novelistas españoles que empiezan a ser leídos en todo el mundo (Muñoz Molina, Julio Llamazares, Juan José Millás, Javier Marías…). ¿Advertiste una cierta convivencia armónica entre las grandes editoriales y las llamadas independientes? Aunque lo conocieras desde la distancia, ¿qué te sorprendió de la edición española?

Yo tenía mucha relación con España, viajaba varias veces al año. Anagrama, Tusquets y otras ya eran editoriales muy establecidas, pero todo se lo debo a quien fue mi maestro (y de muchos otros jóvenes editores latinoamericanos), Javier Pradera, que en ese momento dirigía Alianza. Teniendo a Pradera de guía todo era fácil. ¡Cómo lo echo de menos!

![]()

Javier Pradera (1934-2011)

Desde tu puesto en Alfaguara supongo que conocerías más a fondo el panorama de agencias literarias en España, un tipo de empresa que en varias ocasiones has explicado ya por qué no existe en Argentina o México.

Carmen Balcells, desde el primer momento, me trató con cariño y respeto. Fue la primera en entender que para que los grandes autores circularan en Latinoamérica, había que publicarlos allí. Y eso hizo.

¿Qué te lleva a regresar a Argentina y, en el ámbito editorial, qué cambios percibes a tu llegada? Después de estar en un gran grupo en España (Alfaguara), pasas a otro gran grupo en Argentina (Planeta) ¿Hay modos de hacer o de funcionar propios de los grandes grupos? Cómo valoras el proceso de concentración al que asististe.

Los grandes grupos permiten grandes posibilidades, pero a los espíritus rebeldes les cuesta adaptarse a la disciplina corporativa. Yo tenía un jefe –que nunca leyó un libro– que se molestaba de que mi colega y amigo Alberto Díaz (también discípulo de Pradera) y yo fuéramos a trabajar sin corbata.

![]()

Ricardo Piglia

¿Tienes ganas de decir algo más acerca del Premio Planeta Argentina concedido en 1997 a Ricardo Piglia por Plata quemada? Has repetido por activa y por pasiva que nada tuvo que ver en tu salida de Planeta, y también Piglia ha dado todo tipo de expliciaciones, pero el hecho de que hayas tenido que hacerlo ya es indicativo del ruido que hizo en su momento esa polémica. ¿Te apetece dar, una vez más, tu versión o contar si te afectó en algún aspecto?

No me importa repetirlo, el escándalo ocasionado por ese premio fue consecuencia de un “ajuste de cuentas” que unos pocos intelectuales resentidos hicieron con Piglia. Tampoco me importa que me crean o no. Yo había anunciado a mi jefe local, al jefe internacional (hoy director general del Barça) y al propio José Manuel Lara, en una comida en La Dama de Barcelona, que me iría a finales de año, y eso hice. Nadie quiso creerme, pensaban que había fichado por otra empresa, o que era una estrategia para ganar más (ya ganaba muchísimo), pero luego todos lo vieron: me hice agente literario, no volví a hacer presupuestos, no tuve que usar más corbata. Por eso conservo la magnífica relación que tengo con todos en el grupo Planeta. Nunca hubo engaño, siempre me trataron muy bien, nada tuvo que ver con el premio a Piglia, aunque debo reconocer que sirvió para fortalecer mi relación personal y profesional con Ricardo. Los que montaron el escándalo ya desaparecieron del mundo del libro.

Posteriormente, una vez instalado como agente literario importante y con una cartera de autores de primer orden, participaste en 2006 en la creación de ADAL (Asociación de Agencias Literarias). ¿Puedes hablar un poco de ese proyecto?

Me parecía absurdo que cuando el 75% de la contratación de libros pasa por las agencias literarias, y estando el 90% en Barcelona y el 10% en Madrid, no existiera un foro en que compartiéramos nuestras cosas. El resto fue fácil, las primeras entusiastas fueron Mercedes Casanovas, Antonia Kerrigan y Silvia Bastos. Sigo sin entender por qué la agencia Balcells es la única que no pertenece a Adal. Carmen debería ser la presidenta de honor.

![]()

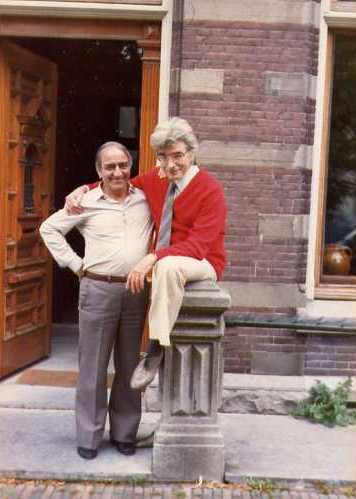

A las puertas del centenario de Julio Cortázar, es casi obligado preguntar por tu relación con él. Has escrito en más de una ocasión sobre él, y recuerdo bien haber leído en el periódico mexicano Unomasuno una entrevista que le hiciste en la que hablasteis muy en profundidad de diversos temas, y en particular me interesó mucho la extensa parte dedicada al exilio. ¿Cuál fue tu trato con Cortázar?

Lo conocí en París por Carlos Gabetta, comencé a publicarlo en México, donde tuvo un éxito inimaginable. Lo demás se debe a su ternura, capacidad de afecto y humildad. Tuvimos mucha relación, muchos veranos compartidos.

![]()

Julio Cortázar y Gabriel García Márquez

Algún día se publicarán las cartas, que en esa época se escribían y se enviaba por correo postal y por eso se conservan. Tengo muchísima correspondencia (mía, de él, algunas de él a su madre), que curiosamente no aparece en los volúmenes de epistolarios publicados.

(entrevista realizada en Barcelona en noviembre de 2013)

Fuentes:

WEB DE LA AGENCIA.

![]() Silvina Friera, “Un lugar no apto para autores sensibles”, Pagina 12, 17 d octubre de 2009.

Silvina Friera, “Un lugar no apto para autores sensibles”, Pagina 12, 17 d octubre de 2009.

Martín Gómez, “Entrevista a Guillermo Schavelzon. Con un ojo puesto en los negocios y el otro en la literatura”, El Ojo Fisgon, 27 de febrero de 2007.

Ariel Idez y Juan J., “Jorge Álvarez, el eslabón perdido”, Clarín, 2 de diciembre de 2012.

Felicidad López, “Entrevista a Guillermo Schavelzon: Agente Literario”, ElLibrepensador.com, 2009.

Alberto Manguel, Conversaciones con un amigo, introducción de Paul Rouquet y traducción de Pedro B. Rey, Madrid, La Compañía 16, 2011.

![]() Ángel Rama, “El boom en perspectiva”, Signos Literarios, núm. 1 (enero-junio 2005), pp. 161-208.

Ángel Rama, “El boom en perspectiva”, Signos Literarios, núm. 1 (enero-junio 2005), pp. 161-208.

Guillermo Schavelzon, “Cuando Gabriel García Márquez no podía pagar el alquiler”, Lateral, diciembre de 2001, p. 7.

Guillermo Schavelzon, “La función del agente literario”, Ponencia presentada al Encuentro Iberoamericano de Mujeres Narradoras,Lima, agosto 1999.

Guillermo Schavelzon, “La nacionalidad de Julio Cortázar”, Unomásuno, 3 de agosto de 1981.

Guillermo Schavelzon, “Entrevista digital de los lectores de El País”, 31 de mayo de 2011.

![]() Guillermo Schavelzon, “Decálogo del agente literario”, El Malpensante, núm. 125 (noviembre de 2011). También en Trama & Texturas, 19 (diciembre de 2012).

Guillermo Schavelzon, “Decálogo del agente literario”, El Malpensante, núm. 125 (noviembre de 2011). También en Trama & Texturas, 19 (diciembre de 2012).

Guillermo Schavelzon, “Bienvenida la crisis”, Trama & Texturas, núm. 19 (mayo de 2009).

Guillermo Schavelzon, “Cómo hacer para ser publicado”, La Balandra digital, n. 4. Versión en vídeo.

Guillermo Schavelzon, “Julio Cortázar: el exilio (entrevista)”, Unosmásuno.

Patricia Somoza y Elena Vinelli, “Historia oral de los libros”, Página/12, 8 de abril de 2012.

Carlos Ulanovski, Héctor Yánover, Guillermo Schavelzon. “Los que viven de los libros”, La Nación, 19 de marzo de 2000.

Jaime Arturo Vargas Luna, “Entrevista a Guillermo Schavelzon”, El hablador, núm.14.

Tagged:

Ángel Rama,

Guillermo Schavelzon,

Jorge Álvarez,

Julio Cortázar,

Planeta,

Ricardo Piglia ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

A la mañana siguiente, mal dormido, me levanté a una hora idónea para ir a dar un garbeo –de un humor honesto y vago, que diría Vila-Sanjuán parafraseando a Pla–, por la Fira del Llibre Antic i d´Ocasió, instalada a cuatro o cinco paradas de autobús de donde vivo, y, con tiempo por delante, me dediqué a un escrutinio parsimonioso. Confieso que últimamente me pasa como a las embarazadas: que siempre les parece que cuando ellas lo están abundan más de lo normal las mujeres encintas, sólo que en mi caso lo que veo por todas partes son ejemplares publicados por Janés. Así, vi y toqué ejemplares de la colección Al Monigote de Papel (entre ellos La señora Panduro sirve pan blando), una pila de los Quaderns Literaris a sólo 3 euros cada uno, un ejemplar del primer y único volumen de Presencia de Catalunya (1938), que seleccionó Janés para los Serveis de Cultura al Front durante la guerra… Sin embargo, es fácil suponer que lo que me llevé bajo el brazo fue la primera edición de La visita (publicada como número 370 de la Biblioteca Selecta dirigida por Josep Mª Cruzet), y, como es áun más fácil de suponer, la devoré persiguiendo la sombra del tal Sirvent. Me topé además con la casita en el campo a la que alude Rabinad, que el protagonista de la novela, un atribulado traductor que trabaja episódicamente en una editorial, tiene en gran estima.

A la mañana siguiente, mal dormido, me levanté a una hora idónea para ir a dar un garbeo –de un humor honesto y vago, que diría Vila-Sanjuán parafraseando a Pla–, por la Fira del Llibre Antic i d´Ocasió, instalada a cuatro o cinco paradas de autobús de donde vivo, y, con tiempo por delante, me dediqué a un escrutinio parsimonioso. Confieso que últimamente me pasa como a las embarazadas: que siempre les parece que cuando ellas lo están abundan más de lo normal las mujeres encintas, sólo que en mi caso lo que veo por todas partes son ejemplares publicados por Janés. Así, vi y toqué ejemplares de la colección Al Monigote de Papel (entre ellos La señora Panduro sirve pan blando), una pila de los Quaderns Literaris a sólo 3 euros cada uno, un ejemplar del primer y único volumen de Presencia de Catalunya (1938), que seleccionó Janés para los Serveis de Cultura al Front durante la guerra… Sin embargo, es fácil suponer que lo que me llevé bajo el brazo fue la primera edición de La visita (publicada como número 370 de la Biblioteca Selecta dirigida por Josep Mª Cruzet), y, como es áun más fácil de suponer, la devoré persiguiendo la sombra del tal Sirvent. Me topé además con la casita en el campo a la que alude Rabinad, que el protagonista de la novela, un atribulado traductor que trabaja episódicamente en una editorial, tiene en gran estima.

El 23 de octubre de 2013, se celebró en la Sala Prat de la Riba del Institut d´Estudis Catalans una apretada e intensa jornada dedicada a “Josep Janés i l´edició del seu temps (1913-1959)” que, a tenor sólo de las intervenciones de la mañana, puede decirse ya que fue realmente muy fructífera para el esclarecimiento de algunos detalles muy relevantes acerca d la vida y la obra de Josep Janes i Olivé (1913-1959). Imponderables a todo punto inaplazables me impidieron asistir a la sesión de tarde, en la que como colofón se programó un recital a cargo de Eulàlia Ara, con Manuel García Morante al piano, de poesía de Josep Janés i Olivé musicada por Frederic Mompou y García Morante.

El 23 de octubre de 2013, se celebró en la Sala Prat de la Riba del Institut d´Estudis Catalans una apretada e intensa jornada dedicada a “Josep Janés i l´edició del seu temps (1913-1959)” que, a tenor sólo de las intervenciones de la mañana, puede decirse ya que fue realmente muy fructífera para el esclarecimiento de algunos detalles muy relevantes acerca d la vida y la obra de Josep Janes i Olivé (1913-1959). Imponderables a todo punto inaplazables me impidieron asistir a la sesión de tarde, en la que como colofón se programó un recital a cargo de Eulàlia Ara, con Manuel García Morante al piano, de poesía de Josep Janés i Olivé musicada por Frederic Mompou y García Morante.

En cualquier caso, el original que recibió Janés era tan exiguo que enzarzó a escritor y editor en un diálogo en el que, a la petición del pago por parte del gallego, el catalán respondía solicitando la prometida ampliación del original, y así podrían haber seguido indefinidamente si antes no se hubiera ido atenuando su relación hasta la completa extinción. Vale la pena recordar que finalmente la edición de Ricardo Aguilera llega a las 242 páginas y la posterior en Destino (en la colección Ánfora y Delfín en 1955), a las 291, lo que induce a suponer que Janés recibió menos textos de los que finalmente compusieron el volumen. A la luz de estos datos, pueden reevaluarse los textos introductorios a El bonito crimen… (en letra de cuerpo muy generoso y con muy amplios márgenes), un volumen de apenas 164 páginas.

En cualquier caso, el original que recibió Janés era tan exiguo que enzarzó a escritor y editor en un diálogo en el que, a la petición del pago por parte del gallego, el catalán respondía solicitando la prometida ampliación del original, y así podrían haber seguido indefinidamente si antes no se hubiera ido atenuando su relación hasta la completa extinción. Vale la pena recordar que finalmente la edición de Ricardo Aguilera llega a las 242 páginas y la posterior en Destino (en la colección Ánfora y Delfín en 1955), a las 291, lo que induce a suponer que Janés recibió menos textos de los que finalmente compusieron el volumen. A la luz de estos datos, pueden reevaluarse los textos introductorios a El bonito crimen… (en letra de cuerpo muy generoso y con muy amplios márgenes), un volumen de apenas 164 páginas.

Ese primer libro de Julio Cortázar (1914-1984) es uno de los más buscados y cotizados de su bibliografía: una reducida edición del poemario Presencia (1938), compuesto por cuarenta y tres sonetos dispuestos en 104 páginas y que firma con uno de los seudónimos tras los que se ocultó inicialmente, Julio Denis. En cuanto su obra narrativa contó con el reconocimiento internacional de lectores y críticos, Cortázar intentó hacer olvidar ese libro, cosa no muy difícil porque se tiraron apenas doscientos cincuenta ejemplares. Entrevistado por J. G. Santana en 1971, lo calificaba de “un pecado de juventud que nadie conoce y que a nadie le muestro. Está bien escondido…”. Es de suponer que en el marco de los actos de conmemoración del centenario de Cortázar en el Salón del Libro de París, habrá ocasión de ver en Europa ésta y otras joyas de la bibliografía cortazarariana.

Ese primer libro de Julio Cortázar (1914-1984) es uno de los más buscados y cotizados de su bibliografía: una reducida edición del poemario Presencia (1938), compuesto por cuarenta y tres sonetos dispuestos en 104 páginas y que firma con uno de los seudónimos tras los que se ocultó inicialmente, Julio Denis. En cuanto su obra narrativa contó con el reconocimiento internacional de lectores y críticos, Cortázar intentó hacer olvidar ese libro, cosa no muy difícil porque se tiraron apenas doscientos cincuenta ejemplares. Entrevistado por J. G. Santana en 1971, lo calificaba de “un pecado de juventud que nadie conoce y que a nadie le muestro. Está bien escondido…”. Es de suponer que en el marco de los actos de conmemoración del centenario de Cortázar en el Salón del Libro de París, habrá ocasión de ver en Europa ésta y otras joyas de la bibliografía cortazarariana.

Decía la publicidad de la librería:

Decía la publicidad de la librería:

Rafael Conte, “Julio Cortázar, entre la tierra y el cielo”, Informaciones, 2 de septiembre de 1967, p. 16. Recogido en Joaquín Marco y Jordi Gracia, eds., La llegada de los bárbaros. La recepción de la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981, Barcelona, Edhasa (El Puente), 2004, pp. 456-459.

Rafael Conte, “Julio Cortázar, entre la tierra y el cielo”, Informaciones, 2 de septiembre de 1967, p. 16. Recogido en Joaquín Marco y Jordi Gracia, eds., La llegada de los bárbaros. La recepción de la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981, Barcelona, Edhasa (El Puente), 2004, pp. 456-459. Max Velarde,

Max Velarde,

Bernard Crick ha contado sucinta pero solventemente los avatares que llevaron a la ruptura, más o menos amistosa aunque a regañadientes, entre Gollancz y Orwell a raíz de Rebelión en la granja. Eso no quita que más tarde Gollancz declarara que Orwell estaba “excesivamente sobrevalorado” (cosa que puede interpretarse como un modo de ejercer el derecho a pataleta). Orwell ya preveía que a Gollancz no le gustaría esa parabólica sátira del totalitarismo estalinista (enviárselo, tras el rechazo de Homenaje a Cataluña, le parecía “una pérdida de tiempo”), y así fue: “Me resulta imposible –escribió Gollancz– publicar un ataque tan general [a Rusia] de esa naturaleza”. Hubo unos contactos alentadores con Whitmann Press, la editorial del poeta Paul Potts (1911-1990), durante los cuales surgió la idea de añadirle el prólogo “La libertad de prensa”, que no saldría a la luz hasta 1971. Pero esos contactos no llegaron a buen puerto, y, en palabras de Bernard Cricks:

Bernard Crick ha contado sucinta pero solventemente los avatares que llevaron a la ruptura, más o menos amistosa aunque a regañadientes, entre Gollancz y Orwell a raíz de Rebelión en la granja. Eso no quita que más tarde Gollancz declarara que Orwell estaba “excesivamente sobrevalorado” (cosa que puede interpretarse como un modo de ejercer el derecho a pataleta). Orwell ya preveía que a Gollancz no le gustaría esa parabólica sátira del totalitarismo estalinista (enviárselo, tras el rechazo de Homenaje a Cataluña, le parecía “una pérdida de tiempo”), y así fue: “Me resulta imposible –escribió Gollancz– publicar un ataque tan general [a Rusia] de esa naturaleza”. Hubo unos contactos alentadores con Whitmann Press, la editorial del poeta Paul Potts (1911-1990), durante los cuales surgió la idea de añadirle el prólogo “La libertad de prensa”, que no saldría a la luz hasta 1971. Pero esos contactos no llegaron a buen puerto, y, en palabras de Bernard Cricks:

Miquel Berga, “Orwell y sus editores. Apuntes para una historia sintomática”, en George Orwell, Homenaje a Cataluña, traducción de Miguel Temprano, Barcelona, Debate, 2011.

Miquel Berga, “Orwell y sus editores. Apuntes para una historia sintomática”, en George Orwell, Homenaje a Cataluña, traducción de Miguel Temprano, Barcelona, Debate, 2011.

Algo tuvo que ver en ello la decidida apuesta por la agresiva y amplia publicidad, en consonancia con unas tiradas amplísimas, que llegaban en algunos casos de obras clásicas (La perfecta casada y obras de Tirso, Cervantes, Dostoievski o Oscar Wilde) a más de cien mil ejemplares. Así lo contó el propio Germán Plaza en una interesantísima conferencia en 1955:

Algo tuvo que ver en ello la decidida apuesta por la agresiva y amplia publicidad, en consonancia con unas tiradas amplísimas, que llegaban en algunos casos de obras clásicas (La perfecta casada y obras de Tirso, Cervantes, Dostoievski o Oscar Wilde) a más de cien mil ejemplares. Así lo contó el propio Germán Plaza en una interesantísima conferencia en 1955: La Pulga tenía sin embargo un muy noble antecedente en Grano de Arena, la colección creada e impulsada entre 1941 y 1942 por José Janés (1913-1959) de un modo mucho más artesanal (era una época incluso más dura, en la que todo estaba por hacer y ni hablar de importar maquinaria). Los pequeños volúmenes de 9 x 6 de Janés albergaron breves textos (pero completos) como

La Pulga tenía sin embargo un muy noble antecedente en Grano de Arena, la colección creada e impulsada entre 1941 y 1942 por José Janés (1913-1959) de un modo mucho más artesanal (era una época incluso más dura, en la que todo estaba por hacer y ni hablar de importar maquinaria). Los pequeños volúmenes de 9 x 6 de Janés albergaron breves textos (pero completos) como

La selección de títulos llevada a cabo por Mario Lacruz para La Pulga presenta más de un punto de coincidencia con la de Janés en cuanto a algunos autores (Goethe, Wilde, Stevenson, Twain…), si bien una diferencia importante la constituye la presencia de autores españoles. Si en el proyecto de Janés sólo aparecen Eduardo Aunós (con París en el siglo) y Eugenio d´Ors (Historia de enfermos y de viejos), en la de Lacruz se dio cancha a varios escritores destinados a ocupar un lugar importante en la historia de la literatura española, como es el caso de Dolores Medio, César González Ruano, Miguel Delibes, Camilo José Cela o el propio Mario Lacruz, de quien en 1955 se publicó un volumen titulado Un verano memorable que incluía Ana y los niños, La comunidad, La mujer forastera y solitaria, Los brazos y el relato que le daba título (y del que el año 2000 Debate publicó una edición no venal numerada de 500 ejemplares). Por otra parte, y según explica Plaza en la misma conferencia ya citada, lo que más se vendía, y en este orden, eran los encargos hechos por el editor a autores no muy conocidos de obras referidas a temas importantes (Sevilla, Los Estados Unidos al sprint, ¿Jesucristo es Dios?, La religión, ¿para qué?…), autores clásicos como los ya mencionados, los temas de divulgación científica o de humanidades (La energía atómica, Beethoven, Islandia, entre fuego y hielo…) y por último “relatos y narraciones de autores contemporáneos y de “campanillas””. Es notable también la presencia en Pulga de versiones de obras llevadas con éxito a la gran pantalla (Mogambo, de Wilson Collinson, El prisionero de Zenda, de Anthony Hope o Ben-Hur, de Lewis Wallace, obviamente en una versión abreviada a 223 páginas).

La selección de títulos llevada a cabo por Mario Lacruz para La Pulga presenta más de un punto de coincidencia con la de Janés en cuanto a algunos autores (Goethe, Wilde, Stevenson, Twain…), si bien una diferencia importante la constituye la presencia de autores españoles. Si en el proyecto de Janés sólo aparecen Eduardo Aunós (con París en el siglo) y Eugenio d´Ors (Historia de enfermos y de viejos), en la de Lacruz se dio cancha a varios escritores destinados a ocupar un lugar importante en la historia de la literatura española, como es el caso de Dolores Medio, César González Ruano, Miguel Delibes, Camilo José Cela o el propio Mario Lacruz, de quien en 1955 se publicó un volumen titulado Un verano memorable que incluía Ana y los niños, La comunidad, La mujer forastera y solitaria, Los brazos y el relato que le daba título (y del que el año 2000 Debate publicó una edición no venal numerada de 500 ejemplares). Por otra parte, y según explica Plaza en la misma conferencia ya citada, lo que más se vendía, y en este orden, eran los encargos hechos por el editor a autores no muy conocidos de obras referidas a temas importantes (Sevilla, Los Estados Unidos al sprint, ¿Jesucristo es Dios?, La religión, ¿para qué?…), autores clásicos como los ya mencionados, los temas de divulgación científica o de humanidades (La energía atómica, Beethoven, Islandia, entre fuego y hielo…) y por último “relatos y narraciones de autores contemporáneos y de “campanillas””. Es notable también la presencia en Pulga de versiones de obras llevadas con éxito a la gran pantalla (Mogambo, de Wilson Collinson, El prisionero de Zenda, de Anthony Hope o Ben-Hur, de Lewis Wallace, obviamente en una versión abreviada a 223 páginas).

Desde luego, se trata de una colección que dice muchas cosas acerca de cómo eran los años cincuenta en España, pero lo que quizá pueda parecer extraño es que los publicistas de dispositivos de lectura digital no hayan empleado todavía ese sagaz argumento…

Desde luego, se trata de una colección que dice muchas cosas acerca de cómo eran los años cincuenta en España, pero lo que quizá pueda parecer extraño es que los publicistas de dispositivos de lectura digital no hayan empleado todavía ese sagaz argumento… Ll. M., “Germán Plaza, el introductor del libro de bolsillo”, La Vanguardia, 17 de marzo de 1984, p. 27.

Ll. M., “Germán Plaza, el introductor del libro de bolsillo”, La Vanguardia, 17 de marzo de 1984, p. 27.

Las memorias de Jorge Álvarez, de reciente publicación, son caóticas como era él, muy acotadas; yo mismo podría agregarle otro tanto con mis propios recuerdos, que él olvida. Este es un tema de discusión permanente que tengo con autores de la agencia, a quienes digo que no se puede dejar las memorias para después de los 80, cuando la memoria flaquea demasiado.

Las memorias de Jorge Álvarez, de reciente publicación, son caóticas como era él, muy acotadas; yo mismo podría agregarle otro tanto con mis propios recuerdos, que él olvida. Este es un tema de discusión permanente que tengo con autores de la agencia, a quienes digo que no se puede dejar las memorias para después de los 80, cuando la memoria flaquea demasiado.

La revista Los libros. Un mes de publicaciones en Argentina y el mundo (1969-1976), de la que fuiste colaborador y en la que apareció también Ricardo Piglia, parece un poco en consonancia con la estética de Jorge Álvarez y con el auge del estructuralismo francés. El hecho de que la Biblioetca Nacional hiciera una edición facsimilar en cuatro tomos es indicativa de su importancia e interés. ¿Te parece significativa de un momento cultural en Argentina, o por lo menos en Buenos Aires?

La revista Los libros. Un mes de publicaciones en Argentina y el mundo (1969-1976), de la que fuiste colaborador y en la que apareció también Ricardo Piglia, parece un poco en consonancia con la estética de Jorge Álvarez y con el auge del estructuralismo francés. El hecho de que la Biblioetca Nacional hiciera una edición facsimilar en cuatro tomos es indicativa de su importancia e interés. ¿Te parece significativa de un momento cultural en Argentina, o por lo menos en Buenos Aires?

Silvina Friera, “

Silvina Friera, “ Ángel Rama, “

Ángel Rama, “ Guillermo Schavelzon, “Decálogo del agente literario”, El Malpensante, núm. 125 (noviembre de 2011). También en Trama & Texturas, 19 (diciembre de 2012).

Guillermo Schavelzon, “Decálogo del agente literario”, El Malpensante, núm. 125 (noviembre de 2011). También en Trama & Texturas, 19 (diciembre de 2012).

En Atlante predominaron las obras afines a la ideología del partido “desde clásicos del marxismo hasta las obras literarias rusas, traducidas con frecuencia de la lengua original”, según Maite Férriz, pero también tuvo espacio para una prestigiosa y deficitaria revista científica (Ciencia. Revista hispanoamericana de ciencias puras y aplicadas), para las dos primeras ediciones del fundamental Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora (1941 y 1944) e incluso para algunas obras de creación literaria, como la Antología de la poesía española contemporánea, 1900-1936, preparada por Juan José Domenchina (1898-1959), varias obras del propio Domenchina o los mayores éxitos de Atlante: El motín del “Caine” (1952), de Herman Wouk, y las memorias del duque de Windsor. Entre las curiosidades, la colección de biografias Gandesa, cuyo logo diseñó Pere Calders basándose en el guante que aparece en el escudo de la ciudad natal de Juan Grijalbo.

En Atlante predominaron las obras afines a la ideología del partido “desde clásicos del marxismo hasta las obras literarias rusas, traducidas con frecuencia de la lengua original”, según Maite Férriz, pero también tuvo espacio para una prestigiosa y deficitaria revista científica (Ciencia. Revista hispanoamericana de ciencias puras y aplicadas), para las dos primeras ediciones del fundamental Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora (1941 y 1944) e incluso para algunas obras de creación literaria, como la Antología de la poesía española contemporánea, 1900-1936, preparada por Juan José Domenchina (1898-1959), varias obras del propio Domenchina o los mayores éxitos de Atlante: El motín del “Caine” (1952), de Herman Wouk, y las memorias del duque de Windsor. Entre las curiosidades, la colección de biografias Gandesa, cuyo logo diseñó Pere Calders basándose en el guante que aparece en el escudo de la ciudad natal de Juan Grijalbo.

A lo largo de su trayectoria, que se extendió entre 1940 y 1949, estamparon su firma en las páginas de Horizon escritores de la categoría de W.H. Auden, Paul Bowles, T.S. Eliot, Graham Greene, Arthur Koestler, Henry Miller, George Orwell, Vita Sackville-West, Dylan Thomas, Virginia Woolf…

A lo largo de su trayectoria, que se extendió entre 1940 y 1949, estamparon su firma en las páginas de Horizon escritores de la categoría de W.H. Auden, Paul Bowles, T.S. Eliot, Graham Greene, Arthur Koestler, Henry Miller, George Orwell, Vita Sackville-West, Dylan Thomas, Virginia Woolf…

Spurling hizo justicia finalmente a Sonia Orwell, investigando con la escrupulosidad que le caracteriza los pormenores de la creación y gestión de

Spurling hizo justicia finalmente a Sonia Orwell, investigando con la escrupulosidad que le caracteriza los pormenores de la creación y gestión de

Cyril Connolly, Obra selecta, (traducción de Miguel Aguilar, Mauricio Bach y Jordi Fibla), Barcelona, Lumen (Ensayo), 2005. En particular, la introducción y los artículos “George Orwell” (Sunday Times, 1968), pp. 748-754, y “Comentario (del primer número de Horizon)” (1939), pp. 809-813.

Cyril Connolly, Obra selecta, (traducción de Miguel Aguilar, Mauricio Bach y Jordi Fibla), Barcelona, Lumen (Ensayo), 2005. En particular, la introducción y los artículos “George Orwell” (Sunday Times, 1968), pp. 748-754, y “Comentario (del primer número de Horizon)” (1939), pp. 809-813. Mario Muchnik, “Rafael Alberti y las viudas”, en Lo peor no son los autores. Autobiografía editorial, 1966-1997, Madrid, Del Taller de Mario Muchnik, 1999 (3a ed.), pp. 17-25.

Mario Muchnik, “Rafael Alberti y las viudas”, en Lo peor no son los autores. Autobiografía editorial, 1966-1997, Madrid, Del Taller de Mario Muchnik, 1999 (3a ed.), pp. 17-25. Hilary Spurling, Sonia Orwell. La chica del departamento de Ficción (traducción de Xoan Abeleira), Barcelona, Circe (Testimonio), 2005.

Hilary Spurling, Sonia Orwell. La chica del departamento de Ficción (traducción de Xoan Abeleira), Barcelona, Circe (Testimonio), 2005.

En Una historia transatlántica del libro,

En Una historia transatlántica del libro,

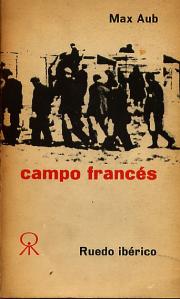

A su tesón imprudente debemos el conocimiento de algunos títulos que en su día marcaron hitos en la historiografía del siglo XX, como

A su tesón imprudente debemos el conocimiento de algunos títulos que en su día marcaron hitos en la historiografía del siglo XX, como  A partir de un trabajo de documentación exhaustivo, Albert Forment narra una doble epopeya: la de José Martínez Guerricabeitia y la de Ruedo ibérico (con su apéndice Cuadernos de Ruedo ibérico), dos aventuras trepidantes imposibles de deslindar, pues la identificación entre una y otra (la repercusión de los avatares personales y la evolución política de José Martínez sobre la trayectoria de Ruedo ibérico y la de las penurias económicas de la editorial sobre la salud y el ánimo del editor) fueron casi absolutas.

A partir de un trabajo de documentación exhaustivo, Albert Forment narra una doble epopeya: la de José Martínez Guerricabeitia y la de Ruedo ibérico (con su apéndice Cuadernos de Ruedo ibérico), dos aventuras trepidantes imposibles de deslindar, pues la identificación entre una y otra (la repercusión de los avatares personales y la evolución política de José Martínez sobre la trayectoria de Ruedo ibérico y la de las penurias económicas de la editorial sobre la salud y el ánimo del editor) fueron casi absolutas.

Joan Martínez Alier, “

Joan Martínez Alier, “

El que fuera secretario general de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) entre 1921 y 1922, y posteriormente secretario general del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) entre 1935 y 1936 y diputado a Cortes por Barcelona entre febrero de 1936 y febrero de 1939, había llegado a Nueva York tras unas muy novelescas peripecias que le habían llevado, incluso de incógnito, por diversas cárceles franquistas.

El que fuera secretario general de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) entre 1921 y 1922, y posteriormente secretario general del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) entre 1935 y 1936 y diputado a Cortes por Barcelona entre febrero de 1936 y febrero de 1939, había llegado a Nueva York tras unas muy novelescas peripecias que le habían llevado, incluso de incógnito, por diversas cárceles franquistas.

El epistolario está lleno de pasajes en que vemos a Maurín informando a Sender acerca de circunstancias del mundo editorial español que Sender desconoce, dándole consejos referidos a su carrera literaria, y pidiéndole en consecuencia comprensión y paciencia, aclarándole las muchas dificultades a que se enfrentan los editores en España y subrayando la importancia de lograr que se publique algo suyo en España, lo cual puede abrir la puerta a otros libros. La respuesta a la última carta citada fue inmediata:

El epistolario está lleno de pasajes en que vemos a Maurín informando a Sender acerca de circunstancias del mundo editorial español que Sender desconoce, dándole consejos referidos a su carrera literaria, y pidiéndole en consecuencia comprensión y paciencia, aclarándole las muchas dificultades a que se enfrentan los editores en España y subrayando la importancia de lograr que se publique algo suyo en España, lo cual puede abrir la puerta a otros libros. La respuesta a la última carta citada fue inmediata:

Antonio Mancheño Ferreras, “Epílogo” a Manuel Andújar, St. Cyprien, plage… Campo de concentración, Huelva, Diputación Provincial (El fantasma de la Glorieta), 1990.

Antonio Mancheño Ferreras, “Epílogo” a Manuel Andújar, St. Cyprien, plage… Campo de concentración, Huelva, Diputación Provincial (El fantasma de la Glorieta), 1990.

Miquel Adam, “

Miquel Adam, “

Sin embargo, ya durante la guerra había participado como cotraductor, al español, con Ernesto Martínez Ferrando y José María Quiroga, en la Historia de la literatura. Maravillosa síntesis de historia universal, de Klabund (Arthur Henschke, 1890-1928), firmando “Juan Viñoly”, y con el mismo nombre, ya en la posguerra, Aquí debieran florecer rosas, del autor danés Jens Peter Jacobsen (1847-1885), en la colección Euro de José Janés y Félix Ros.

Sin embargo, ya durante la guerra había participado como cotraductor, al español, con Ernesto Martínez Ferrando y José María Quiroga, en la Historia de la literatura. Maravillosa síntesis de historia universal, de Klabund (Arthur Henschke, 1890-1928), firmando “Juan Viñoly”, y con el mismo nombre, ya en la posguerra, Aquí debieran florecer rosas, del autor danés Jens Peter Jacobsen (1847-1885), en la colección Euro de José Janés y Félix Ros.

Acerca del Chandler que tradujo Vinyoli, evidentemente del francés, vale la pena remontarse a los antecedentes de ese original. Como es bien sabido, al término de la Segunda Guerra Mundial, Marcel Duhamel fundó en el seno de la editorial Gallimard la célebre colección de novela policíaca Serie Noire, y, para acomodarse a 180 o 240 páginas como máximo, decidió suprimir de las novelas estadounidenses todo lo que fuera psicología o no contribuyera a hacer avanzar la acción. Era además una práctica común en esos años de escasez de papel, y en un artículo también muy recomendable Jerôme Dupuis cuantifica los cortes a menudo en un 25 % del original o, en el caso de Cible mouvante, de Ross Macdonald (en Presses de la Cité) en un tercio del original. Más sangrante incluso es el caso de Dead Weight, de Frank Kane, de la que se publicó con el título Envoyé, c´est pesé! una versión en la que los crueles chinos rojos del argumento original se habían convertido en los buenos y los simpáticos chinos nacionalistas en tipos deleznables. Tal despropósito parecería proceder de un fervoroso comunista, pero es que tras el Luc-Paul Dael que firmaba la traducción se ocultaba ni más ni menos que Paul Claudel (1868-1955).

Acerca del Chandler que tradujo Vinyoli, evidentemente del francés, vale la pena remontarse a los antecedentes de ese original. Como es bien sabido, al término de la Segunda Guerra Mundial, Marcel Duhamel fundó en el seno de la editorial Gallimard la célebre colección de novela policíaca Serie Noire, y, para acomodarse a 180 o 240 páginas como máximo, decidió suprimir de las novelas estadounidenses todo lo que fuera psicología o no contribuyera a hacer avanzar la acción. Era además una práctica común en esos años de escasez de papel, y en un artículo también muy recomendable Jerôme Dupuis cuantifica los cortes a menudo en un 25 % del original o, en el caso de Cible mouvante, de Ross Macdonald (en Presses de la Cité) en un tercio del original. Más sangrante incluso es el caso de Dead Weight, de Frank Kane, de la que se publicó con el título Envoyé, c´est pesé! una versión en la que los crueles chinos rojos del argumento original se habían convertido en los buenos y los simpáticos chinos nacionalistas en tipos deleznables. Tal despropósito parecería proceder de un fervoroso comunista, pero es que tras el Luc-Paul Dael que firmaba la traducción se ocultaba ni más ni menos que Paul Claudel (1868-1955). Como es fácil suponer a estas alturas del texto, efectivamente, el Raymond Chandler que firmó Vinyoli lo tradujo a partir una edición muy incompleta, mutilada, que había publicado Gallimard con el título Fais pas ta rosière! (1950), traducida por Simone Jacquemont y J. G. Marquet. Y en sus excelentes trabajos Linder señala tanto la atenuación que Viñoly lleva a cabo de los pasajes de lenguaje demasiado crudo o de tema sexual (sin duda para evitar la censura franquista), como los errores en que incurre al traducir del francés. Ello lleva indefectiblemente a pensar en cuántas novelas negras publicadas en España en esa época presentarán, además de los efectos de la censura, ese mismo problema derivado del uso de traducciones-puente. En el caso concreto de La hermana pequeña, esa misma traducción mutilada que tradujo Viñoly tuvo además varias ediciones en Bruguera, Orbis y Plaza & Janés, hasta que en 1995 Juan Manuel Ibeas Delgado corrigió esa traducción y restituyó los pasajes suprimidos para la edición de Debate.

Como es fácil suponer a estas alturas del texto, efectivamente, el Raymond Chandler que firmó Vinyoli lo tradujo a partir una edición muy incompleta, mutilada, que había publicado Gallimard con el título Fais pas ta rosière! (1950), traducida por Simone Jacquemont y J. G. Marquet. Y en sus excelentes trabajos Linder señala tanto la atenuación que Viñoly lleva a cabo de los pasajes de lenguaje demasiado crudo o de tema sexual (sin duda para evitar la censura franquista), como los errores en que incurre al traducir del francés. Ello lleva indefectiblemente a pensar en cuántas novelas negras publicadas en España en esa época presentarán, además de los efectos de la censura, ese mismo problema derivado del uso de traducciones-puente. En el caso concreto de La hermana pequeña, esa misma traducción mutilada que tradujo Viñoly tuvo además varias ediciones en Bruguera, Orbis y Plaza & Janés, hasta que en 1995 Juan Manuel Ibeas Delgado corrigió esa traducción y restituyó los pasajes suprimidos para la edición de Debate.

Por otra parte, en carta a Manuel Sánchez fechada el 12 de marzo de 1947, escribe Maurín:

Por otra parte, en carta a Manuel Sánchez fechada el 12 de marzo de 1947, escribe Maurín: Sin embargo, cuando finalmente ese año 1947 Maurín consigue salir de España y establecerse definitivamente en Nueva York, no cesa el contacto con Janés. Francisco Caudet reproduce un fragmento de una carta de Maurín a Janés, que fecha en enero de 1950, que pone de manifiesto la participación del entonces agente literario y periodista en el Premio Internacional de Novela que Janés había instituido (y que se caracterizó por premiar obras que luego eran censuradas e imposbles de publicar: Rabinad, González Ledesma, etc.):

Sin embargo, cuando finalmente ese año 1947 Maurín consigue salir de España y establecerse definitivamente en Nueva York, no cesa el contacto con Janés. Francisco Caudet reproduce un fragmento de una carta de Maurín a Janés, que fecha en enero de 1950, que pone de manifiesto la participación del entonces agente literario y periodista en el Premio Internacional de Novela que Janés había instituido (y que se caracterizó por premiar obras que luego eran censuradas e imposbles de publicar: Rabinad, González Ledesma, etc.):

Abel Debritto, “

Abel Debritto, “